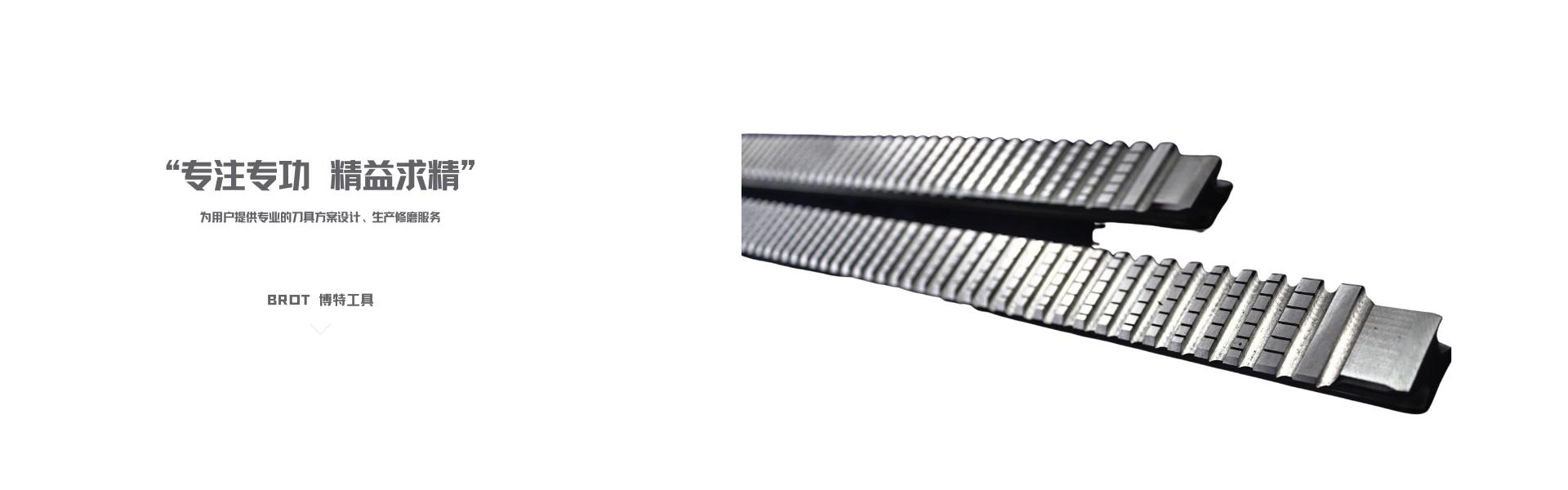

齒輪加工工藝與潤滑技術的發展與應用

2025-02-11 12:00:00齒輪加工工藝與潤滑技術的發展與應用

齒輪傳動作為近代機器中最為常見的機械傳動方式,堪稱機械產品的重要基礎零部件。相較于鏈傳動、帶傳動、液壓傳動等其他機械傳動形式,齒輪傳動憑借其功率范圍大、傳動效率高、傳動準確、使用壽命長等諸多優勢脫穎而出,成為眾多機械產品不可或缺的核心傳動部件,亦是機器中所占比重最大的傳動形式。齒輪在工業發展進程中始終占據著極為重要的地位,被廣泛視為工業化進程的重要象征。從這一角度而言,深入關注齒輪的先進加工技術及其發展趨勢,無疑具有極其深遠且重大的意義。

一、齒輪加工技術的新發展

通常而言,齒輪制造工藝流程涵蓋了材料制備、齒坯加工、切齒、齒面熱處理以及齒面精加工這五個關鍵階段。其中,齒形加工以及熱處理后的精加工環節,堪稱齒輪制造的重中之重,它們直接反映了齒輪制造的整體水平。在當今世界,各國主要從齒輪加工工藝和加工設備的發展這兩個維度入手,持續不斷地推動齒輪制造水平的提升。

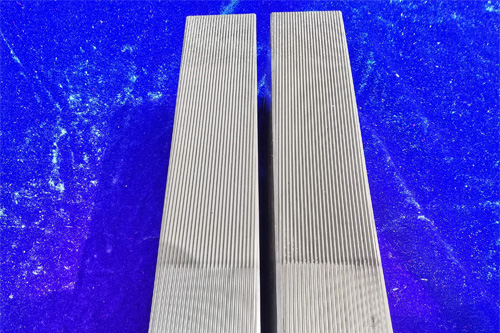

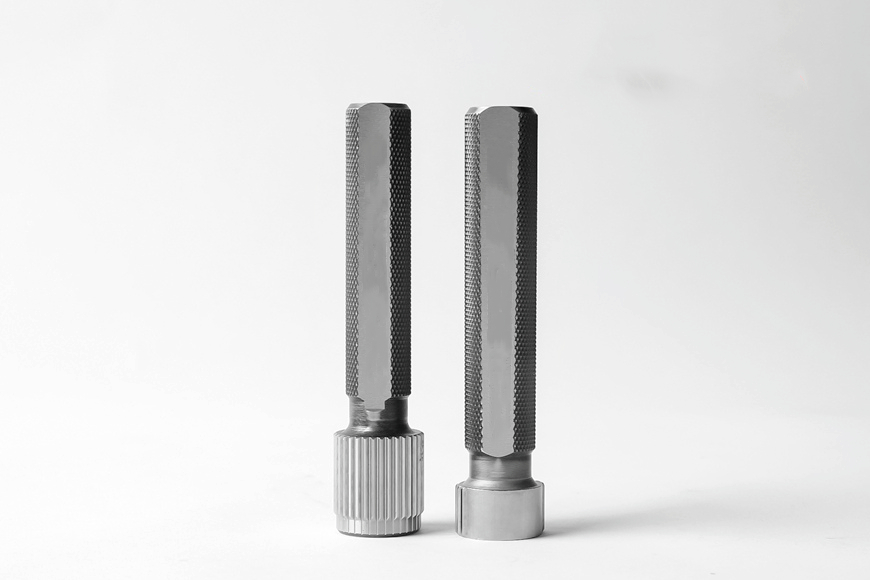

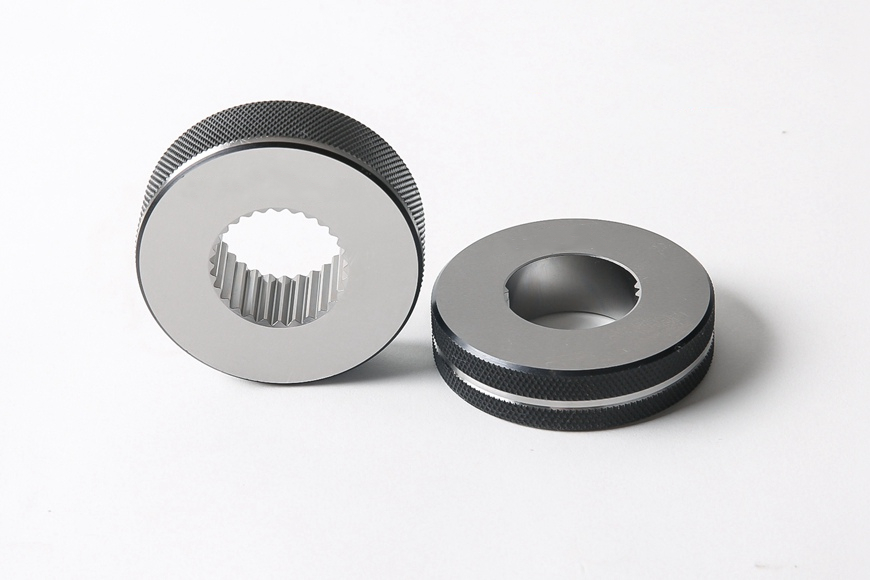

二、硬齒面滾齒技術

在傳統的加工模式下,齒輪的硬齒面加工往往需要借助齒面磨削工藝來完成。然而,磨齒加工不僅效率低下,加工成本也居高不下,尤其是對于那些大直徑、大模數的齒輪而言,加工難度更是呈幾何倍數增長。相比之下,采用硬齒面刮削技術,對于淬硬齒輪(硬度范圍在40~65HRC)進行半精加工和精加工,卻能取得極為顯著的成效。

硬齒面滾齒技術,也被稱為刮削齒加工。該技術運用一種特殊的硬質合金滾刀,針對經過滲碳淬火處理、齒面硬度達到HRC58-62的齒輪齒面進行刮削作業,其刮削精度能夠達到7級水平。該方法可適用于任意螺旋角、模數在1~40mm范圍內的齒輪加工。對于普通精度(6~7級)的硬齒面齒輪,一般采用“滾—熱處理—刮削”的工藝流程,粗加工與精加工均可在同一臺滾齒機上完成。若齒輪的齒面粗糙度要求較高,則可在刮削工序之后安排珩齒加工;而對于高精度齒輪,則采用“滾—熱處理—刮削—磨”的工藝路徑,以刮削作為半精加工工序,替代傳統的粗磨工序,切除齒輪在熱處理過程中產生的變形,留下少量且均勻的余量用于后續的精磨工序。通過這種方式,可節省1/2~5/6的磨削工時,經濟效益極為顯著。對于大模數、大直徑、大寬度的淬硬齒輪,由于缺乏相應的大型磨齒機,通常只能采用刮削加工。

在采用硬齒面滾齒技術進行齒輪加工的過程中,溫度控制是極為關鍵的一環。一旦溫度過高,刀具磨損速度將大幅加快,且極易出現崩刀現象。因此,必須借助金屬加工液來進行冷卻,同時將刀具與工件上的切屑沖走,從而延長刀具的使用壽命,并降低工件表面的加工粗糙度。通常情況下,會選擇專用的油基切削液作為冷卻潤滑介質,例如KR-C20滾齒插齒油。通過合理控制其粘度,并采用性能優異且環保的極壓抗磨劑,能夠充分滿足工藝過程中冷卻、清洗以及潤滑等多方面的要求。

三、干切削技術

干式切削加工,即無潤滑切削加工,是指在沒有任何冷卻、潤滑油劑輔助的情況下,采用極高的切削速度進行切削加工的一種工藝。為了實現高速干式切削,必須精心選擇合適的切削條件。首先,要采用極高的切削速度,盡可能縮短刀具與工件之間的接觸時間,再利用壓縮空氣或其他類似的方法將切屑移除,以此來有效控制工作區域的溫度。實踐證明,當切削參數設置得當,切削過程中產生的熱量有80%可被切屑帶走。為進一步延長刀具的使用壽命、提升工件的質量,在齒輪干式切削過程中,可每小時使用10~1000ml潤滑油進行微量潤滑。采用這種方法產生的切屑仍可視為干切屑,工件的精度、表面質量以及內應力均不會受到微量潤滑油的負面影響,同時還能借助自動控制設備對整個加工過程進行實時監測。

四、齒輪的無屑加工

與滾齒、插齒、剃齒和磨齒等傳統的齒輪齒形成形方式截然不同,齒輪的無屑加工方法是借助金屬的塑性變形或粉末燒結,使齒輪的齒形部分最終成形或顯著提升齒面質量。該方法主要分為兩大類:一類是在常溫下對工件進行加工的冷態成形,另一類則是將工件加熱至1000℃左右進行加工的熱態成形。前者涵蓋了冷軋、冷鍛等工藝,后者則包括熱軋、精密模鍛、粉末冶金等工藝。通過這些無屑加工方法,材料利用率可從傳統切削加工的40~50%大幅提升至80~95%以上,生產效率也實現了成倍增長。然而,由于受到模具強度的限制,目前這些無屑加工方法一般只能用于加工模數較小的齒輪或其他帶齒零件。對于精度要求較高的齒輪,在采用無屑加工完成成形后,仍需借助切削加工來進行最后的齒形精整工序。

五、齒輪加工潤滑技術的發展

近年來,隨著環境和資源壓力的不斷加劇,切削領域涌現出多種新型綠色切削加工工藝,用以替代傳統的加工潤滑工藝。這些新型工藝包括無潤滑干式切削技術、微量潤滑技術、低溫冷風切削技術等。它們的出現不僅推動了切削技術的顯著進步,同時也對機床結構、刀具材料、潤滑介質等諸多方面提出了全新的要求。

最新資訊

-

2025-10-20 工序的組合與優化

工序的組合與優化確定工序內容在明確一個工序所涵蓋的多個工步時,需細致考量這些工步是否能在同一臺機床上順利加工,以及是否需在一次裝夾中完成,以確保各部位間的位置精度。多個工步能在同一機床上協同作業,是它們得以整合為一個工序的基本前提。此外,對于零件上的一組表面,若在一次裝夾中加工,能確保這些表面間的位

-

2025-10-17 磨削加工的特點

磨削加工的特點一、磨具的運轉速度高。普通磨削可達30~50m/s,高速磨削可達45~60m/s甚至更高。二、磨具是非均質結構。磨具是由磨料、結合劑以及氣孔組成的復合結構,其結構強度大大低于單一均勻材質組成的刀具。三、磨削的高熱現象。磨具的高速運動、磨削加工的多刃性和微量切削,都會產生大量的磨削熱,不